📢 📢 📢 Kostenloses Webinar - Wie das Unbewusste Sie und Ihren Team-Erfolg steuert!

📢 📢 📢 Kostenloses Webinar - Wie das Unbewusste Sie und Ihren Team-Erfolg steuert!

📢 📢 📢 Kostenloses Webinar - Wie das Unbewusste Sie und Ihren Team-Erfolg steuert!

📢 📢 📢 Kostenloses Webinar - Wie das Unbewusste Sie und Ihren Team-Erfolg steuert!

Meine Erfahrung hat gezeigt: Nichts fördert Leistung, Akzeptanz und Einheit mehr als das Verfolgen gemeinsamer Ziele. Ob im Sport, in Unternehmen oder bei Grossveranstaltungen – eine klare Zieldefinition ist ein Erfolgsgarant und hilft dabei:

Über die Jahre habe ich eine Zielarchitektur entwickelt, die neben klaren sachlichen Zielen auch Verhaltens- und zwischenmenschliche Ziele umfasst. Das PSYfiers Zielsystem ist praxisnah und lässt sich flexibel auf jede Art von Team-, Gruppen- und Unternehmensarbeit anwenden. In diesem Zielsystem unterscheiden wir drei Arten von Zielen:

A. Leistungsziele – Konkrete, messbare Ergebnisse, die erreicht werden sollen.

B. Haltungsziele – Die Art und Weise, wie ein Ziel erreicht wird, unter Berücksichtigung von Werten und Einstellungen.

C. Sinnziele – Die übergeordnete Bedeutung, die einem Ziel zugrunde liegt.

Das, was wir Leistungsziele nennen, sind in vielen Unternehmungen oft die einzigen Ziele. Sie legen fest, welche Ergebnisse man erzielen möchte und sind oft quantitativ messbar. Über diese Art der Ziele gibt es dutzende Bücher und ich werde mich nicht lange mit dieser Art der Ziele aufhalten, denn es gibt dazu bereits viele erfolgreiche Modelle. Ich selbst bin ein bekennender Fand des SMART-Modells, das dabei hilft, solche sachlichen Ziele sinnvoll zu formulieren:

Beispiel für ein SMART-Ziel: Statt „Ich möchte abnehmen“ sollte es heissen: „Ich werde bis Ende des Jahres 15 kg abnehmen, indem ich viermal pro Woche Sport treibe und dabei jeweils mindestens 1000 Kalorien verbrenne.“

Ich beginne selten ein Meeting, ohne sowohl Leistungs- als auch Haltungsziele anzusprechen. Während Leistungsziele den Fokus auf konkrete Ergebnisse legen, bestimmen Haltungsziele die Art und Weise, wie diese erreicht werden. Sie beeinflussen maßgeblich die Teamdynamik und sind ein entscheidender Faktor für den Aufbau von Vertrauen.

Die deutsche Sprache hat für „Haltung“ kein so treffendes Wort wie das Englische „attitude“ oder das Französische „attitude“. In diesen Sprachen umfasst der Begriff sowohl eine innere Geisteshaltung als auch eine äussere Körperhaltung – genau das, worauf unsere Haltungsziele abzielen. Es geht nicht nur um den Weg, sondern um das „Wie“ im Sinne der Werte, der Zusammenarbeit und der zwischenmenschlichen Dynamik.

Haltungsziele als unterschätztes Element der Zusammenarbeit

Haltungsziele werden in vielen Unternehmen, Vereinen oder Teams oft nicht bewusst definiert. Häufig herrscht die Annahme, dass sich eine Unternehmenskultur über die Zeit von selbst entwickelt oder durch stillschweigende Erwartungen geprägt wird. Doch gerade hier entsteht ein Problem: Ohne klare Haltungsziele fehlt eine Orientierung für Verhaltensweisen, die ein Team nachhaltig zum Erfolg führen.

Strategie vs. Haltung – Die zwei Perspektiven des „Wie“

Bei Haltungszielen geht es nicht darum, den Weg zur Zielerreichung zu definieren – das übernehmen Strategien und Pläne. Vielmehr legen Haltungsziele fest, mit welcher Einstellung und welchen Werten dieser Weg beschritten wird. Sie beantworten die Frage: „Wie wollen wir miteinander arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen?“ Diese Unterscheidung ist von grosser Bedeutung. Während Strategien flexibel angepasst werden können, bieten Haltungsziele eine beständige Grundlage für Vertrauen und Zusammenarbeit.

Haltungsziele und Unternehmenskultur

Sind Haltungsziele nicht einfach ein anderes Wort für Unternehmenskultur? Im Grunde ja, denn beide Begriffe verfolgen dasselbe Ziel – aber nur, wenn eine klare Unternehmenskultur existiert und deren Werte explizit formuliert wurden. Gerade in jungen Unternehmen, Projektteams oder Sportmannschaften ist das oft nicht der Fall. Hier kann die bewusste Gestaltung von Haltungszielen einen erheblichen Unterschied machen. Sie helfen, Missverständnisse zu vermeiden und tragen massgeblich zum Erfolg bei.

Haltungsziele müssen nicht in jedem Detail formuliert werden. Oft reichen ein oder zwei prägnante Werte, die die Gesamtgesinnung des Teams prägen und als Leitlinie für das Verhalten dienen.

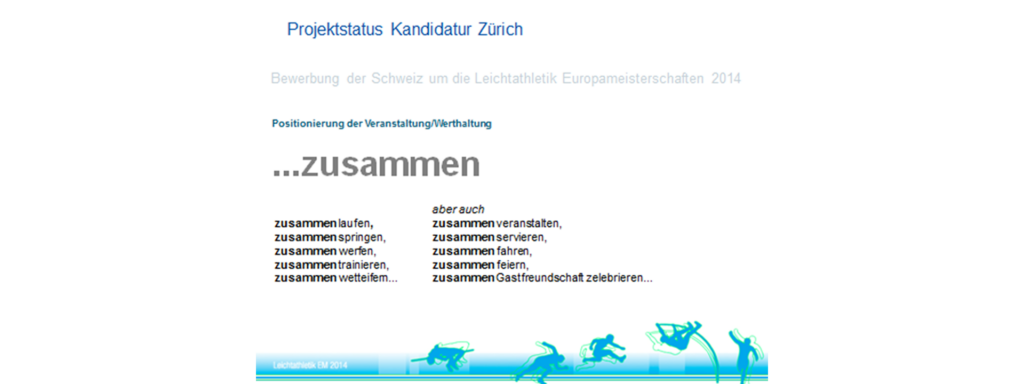

Das Beispiel der Leichtathletik-EM 2014 in Zürich

Ein eindrucksvolles Beispiel für ein erfolgreich definiertes Haltungsziel ist die Leichtathletik-EM 2014 in Zürich, deren CEO ich sein durfte. Schon in der Bewerbungsphase wurde festgelegt, dass die grundlegende „Attitude“ dieses Events „Zusammen – Insieme – Ensemble“ lauten sollte. Dieses Prinzip war nicht nur eine leere Floskel, sondern eine bewusste Entscheidung, die sich in allen Bereichen widerspiegelte.

Was bedeutete das konkret?

Das Ergebnis: Eine hohe Zufriedenheit bei allen Beteiligten und ein nachhaltiger Erfolg der Veranstaltung. Die Schweiz hat sich zu einem Leichtathletik-Land entwickelt und gehört leistungsmässig zu den Top-8-Nationen in Europa. Bezüglich der prozentualen Anzahl Jugendlicher, die mindestens einen Leichtathletik-Wettkampf pro Jahr bestreiten, zählt die Schweiz sogar zu den Top-3-Ländern in Europa.

Diese Entwicklung ist das Resultat jahrelanger Aufbauarbeit und einer konsequent gelebten Haltung, die auf Zusammenarbeit und gegenseitiger Wertschätzung basiert. Die Leichtathletik-EM 2014 in Zürich hat gezeigt, wie ein klar definiertes Haltungsziel den Erfolg einer Grossveranstaltung massgeblich beeinflussen kann.

Haltungsziele können sowohl nach innen als auch nach aussen wirken

Der Slogan “Just Do It” wurde 1988 von der Werbeagentur Wieden+Kennedy für Nike entwickelt. Im Rahmen meiner Tätigkeiten in der Leichtathletik hatte ich ab 1991 mehrfach die Gelegenheit, das Nike-Hauptquartier bei Beaverton im US-Bundesstaat Oregon zu besuchen. Als ich dort herumlief, spürte ich wie die Nike-Mitarbeitenden “Just Do It” als Haltungsziel verinnerlicht hatten. Die Dynamik, das Tempo und die Entscheidungsfreude des Slogans waren in jeder Sitzung präsent. Am Ende jeder Besprechung verabschiedeten sich alle mit “Just do it” oder “Let’s do it now”. Dieses «inoffizielle» Haltungsziel wurde dann auch von den Sportlerinnen und Sportlern übernommen. Ich habe in den 25 Jahren zwischen 1991 und 2016 zahlreiche Spitzenathleten und Athletinnen betreut oder gar gemanagt, vor allem Leichtathleten, aber nicht nur. Viele dieser Athleten wollten unbedingt von Nike ausgerüstet werden, auch wenn dies für sie hiess, einen weniger gut dotierten Vertrag oder gar weniger gut passendes Material zu erhalten. Als Grund gaben sie stets den gleichen an: Ich will auch Teil dieser «Just do it-Gemeinde» sein.

Der Slogan und das daraus resultierende gemeinsame Haltungsziel trugen massgeblich zum beeindruckenden Wachstum von Nike bei. 1989 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar und wurde zum ersten Mal grösster Sportartikelhersteller der Welt. 1995 überschritt Nike erstmals die Umsatzmarke von 4 Milliarden US-Dollar und erreichte einen Nettogewinn von rund 400 Millionen US-Dollar.

Fazit: Haltungsziele können sowohl nach innen als auch nach aussen wirken:

Wenn Haltungsziele zum Rohrkrepierer werden

Als CEO der FIFA Marketing AG hatte ich eine grossartige Fairplay-Kampagne ins Leben gerufen – ein Projekt, auf das ich viele Jahre lang stolz war. Besonders die Zusammenarbeit mit UNICEF führte zu eindrucksvollen Bildern, die den Fairplay-Gedanken auf authentische Weise vermittelten.

Doch Haltungsziele müssen gelebt werden. Werden Werte nur propagiert, aber nicht konsequent umgesetzt, führt das unweigerlich zu Vertrauensverlust – und letztlich zum Gegenteil der beabsichtigten Wirkung.

Heute kann ich die FIFA Fairplay-Kampagne nicht mehr als Erfolgsgeschichte präsentieren. Die öffentliche Wahrnehmung der FIFA ist inzwischen so stark von Skandalen und skrupellosem Verhalten ihrer Spitzenfunktionäre geprägt, dass ein Fairplay-Logo bestenfalls ein müdes Lächeln hervorruft. Ein ursprünglich starkes Haltungsziel wurde durch mangelnde Integrität und inkonsequentes Handeln ins Gegenteil verkehrt.

Haltungsziele können gewachsene Unternehmenskultur ersetzen

In der heutigen schnelllebigen digitalen Welt, insbesondere in jungen Unternehmen oder kleineren Teams, fehlt oft eine klar definierte Unternehmenskultur. Sich bewusst Zeit zu nehmen, neben Leistungszielen auch die gewünschte Haltung und gemeinsame Werte – also Haltungsziele – festzulegen, ist essenziell, um Vertrauen aufzubauen und ein eingespieltes, leistungsstarkes Team zu formen.

Haltungsziele sind nicht einfach ein „weicher“ Faktor unter vielen, sondern eine strategische Notwendigkeit. Sie bestimmen, wie effektiv Teams zusammenarbeiten, wie Konflikte vermieden werden und ob eine Unternehmenskultur entsteht, die langfristig Erfolg sichert. Wer dies erkennt und in die Praxis umsetzt, wird nicht nur leistungsfähigere, sondern auch resilientere und vertrauensvollere Teams aufbauen.

Die Organisationslehre hat schon vor Jahrzehnten erkannt, dass reine Leistungsziele allein nicht ausreichen. Um eine übergreifende Zielsetzung für Unternehmen oder Organisationen zu formulieren, müssen sie mit Haltungszielen kombiniert werden. Wann immer möglich, integriere ich selbst Leistungs- und Haltungsziele in Sinnziele, die die grundlegende Frage beantworten: „Was wollen wir gemeinsam erreichen?“

Simon Sinek plädiert in seinem Buch Start with Why dafür, mit dem „Wozu?“ zu beginnen – also mit dem tieferen emotionalen Sinn hinter einem Unternehmen oder Projekt, anstatt sich ausschliesslich auf den kommerziellen Erfolg zu konzentrieren. Sinek erklärt in seinem „Golden Circle“-Modell, dass jeder Einzelne und auch jede Unternehmung stets weiss, was er tut. Viel weniger wissen, wie sie es tun. Und noch einmal viel weniger wissen, wozu sie es tun.

Anmerkung: Das englische Wort Why bezieht sich sowohl auf den Grund oder die Ursache (= warum) als auch auf den Zweck (= Wozu = raison d’être = Zweckfrage = Absicht).

Die Bedeutung von Sinnzielen

Sinnziele sollen genau diese Lücke schliessen. In einem mechanistischen Ansatz könnte man sagen: Unternehmen existieren, um Gewinne zu erwirtschaften. Doch in der Realität sind sie Multi-Zweck-Systeme, die:

Konsequenterweise sollten Sinnziele nicht primär den Intellekt ansprechen, sondern Emotionen wecken. Sie geben Mitarbeitenden und Kunden eine intuitive Identifikationsmöglichkeit – eine raison d’être (Daseinszweck), die über rein wirtschaftliche Ziele hinausgeht. Sinnziele sollen:

Im Endeffekt geht es darum, dass sich Mitarbeitende und Kunden als Teil eines grösseren Ganzen verstehen und grob die Richtung kennen, die die Wir-Gruppe, zum Beispiel ein Unternehmen, eine Organisation oder ein Verein, einschlagen möchte.

So wirklich gelungen ist mir selbst die Formulierung eines Sinnziels nicht sehr oft. Denn ganz ehrlich: Das ist schwierig. Aber ab und zu schon. Das wohl spektakulärste Beispiel war die FIFA WM 2006 in Deutschland.

Das Beispiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2006

Das Organisationskomitee unter der Leitung des legendären Franz Beckenbauer verfolgte mehr als nur das Ziel, eine sportlich und logistisch erfolgreiche FIFA-Weltmeisterschaft auszurichten. Es ging darum, eine tiefere, langfristige Wirkung zu erzielen, die das weltweite Bild Deutschlands als kriegstreibende, kühle und strenge Nation verändern sollte. Anstatt sich ausschliesslich auf Fussball oder Infrastruktur zu konzentrieren, entwickelte das Team eine übergeordnete Vision: „Die Welt zu Gast bei Freunden“.

In meiner Rolle als CEO der FIFA Marketing AG spielte ich eine entscheidende Rolle bei der Ausformulierung dieses Sinnziels, das schliesslich zum offiziellen Slogan des Events wurde. Darüber hinaus entwickelten wir eine grossangelegte „Service und Freundlichkeit“-Kampagne. Zehntausende Freiwillige, Polizisten, Mitarbeitende des öffentlichen Verkehrs und viele weitere wurden darauf vorbereitet, Gäste aus aller Welt mit besonderer Herzlichkeit zu empfangen.

Immer an vorderster Front, wenn es darum ging, als Beispiel zu dienen, war Franz Beckenbauer zu finden. Seine allgegenwärtige Präsenz, seine Freundlichkeit, sein Witz und Humor inspirierten eine ganze Nation dazu, ihr Image zum Positiven zu verändern.

Diese Initiative hatte weitreichende Folgen:

Schon der Versuch, Sinnziele zu formulieren, schafft eine langfristige, emotionale Identifikation.

Sinnziele gehen über rein wirtschaftliche oder strategische Zielsetzungen hinaus. Sie beantworten die Wozu?-Frage und fördern eine tiefe emotionale Bindung. Unternehmen, die ihre Sinnziele klar formulieren und authentisch leben, sind:

Wie schon erwähnt, ist die Formulierung von Sinnzielen nicht immer einfach. Meiner Erfahrung nach wirkt jedoch allein schon der Versuch, Sinnziele zu definieren, Wunder – insbesondere, wenn die Mitarbeitenden aktiv in den Prozess eingebunden werden.

Wirklich erfolgreich werden Sinnziele nicht durch eine gute Formulierung, sondern indem sie gelebt werden – auch wenn dies nicht immer perfekt gelingt. Menschen spüren sehr schnell, ob eine Haltung authentisch ist oder ob es sich nur um eine leere Worthülse handelt. Wer jedoch Sinnziele konsequent verfolgt, schafft eine Unternehmenskultur, die inspiriert und nachhaltig wirkt.

In den letzten Jahren hatte ich das Privileg mit SwissSkills und WorldSkills France zusammenzuarbeiten. Beides sind nationale Organisationen zur Förderung der Berufsbildung sowie junger Berufstalente. SwissSkills organisiert Schweizer Berufsmeisterschaften und qualifiziert das SwissSkills Team für internationale Wettbewerbe wie die WorldSkills und EuroSkills. WorldSkills France verfolgt dieselben Ziele in Frankreich und nominiert ebenfalls eine Nationalmannschaft für die internationalen Meisterschaften. Beide Nationalmannschaften klassieren sich regelmässig in den europäischen Top-3.

Exponenten beider Nationalmannschaften, die äusserst erfolgreich an den EuroSkills 2023 teilgenommen haben, wurden von uns gebeten, ihre Gedanken zum Thema „Gemeinsame Ziele“ zu teilen. Die beiden folgenden Videos zeigen eindrucksvoll, wie ähnlich und übereinstimmend ihre Antworten ausgefallen sind.

Für mich ist das ein weiterer Beleg dafür, dass gemeinsame Zielformulierungen, die sowohl Leistungs- als auch Haltungsziele berücksichtigen, der Schlüssel zu echten Erfolgsgeschichten sind.

Sind Sie neugierig auf Mission Team und haben noch Fragen?

Sind Sie bereit, Ihr Team mit einem grossartigen Workshop zu transformieren?

© 2025 Mission Team, Inc. Alle Rechte vorbehalten.