📢 📢 📢 Webinaire GRATUIT - Comment l’inconscient booste votre succès et celui de votre équipe !

📢 📢 📢 Webinaire GRATUIT - Comment l’inconscient booste votre succès et celui de votre équipe !

📢 📢 📢 Webinaire GRATUIT - Comment l’inconscient booste votre succès et celui de votre équipe !

📢 📢 📢 Webinaire GRATUIT - Comment l’inconscient booste votre succès et celui de votre équipe !

Un homme qui n’avait pas vu monsieurK. depuis longtempsle salue ainsi :

– Vous n’avez pas changé du tout. – Oh !, dit monsieur K. en pâlissant.

Bertolt Brecht

Brecht a publié cette parabole en 1948. Eva Jaeggi estime qu’elle véhicule une exigence de cette époque, marquée par de nombreux changements politiques et sociaux : « Rester pareil allait à l’encontre des exigences en matière de flexibilité et de créativité. Il fallait changer, se réinventer, exploiter ses expériences de manière sensée pour créer un nouveau soi- même. » Aujourd’hui, il semblerait qu’il n’y ait pas eu beaucoup de changements à ce niveau. Mais qu’aurait dû faire monsieur si, il y a 74 ans, il s’était fixé comme défi d’évoluer et de changer ? Et comment serait-il aujourd’hui ?

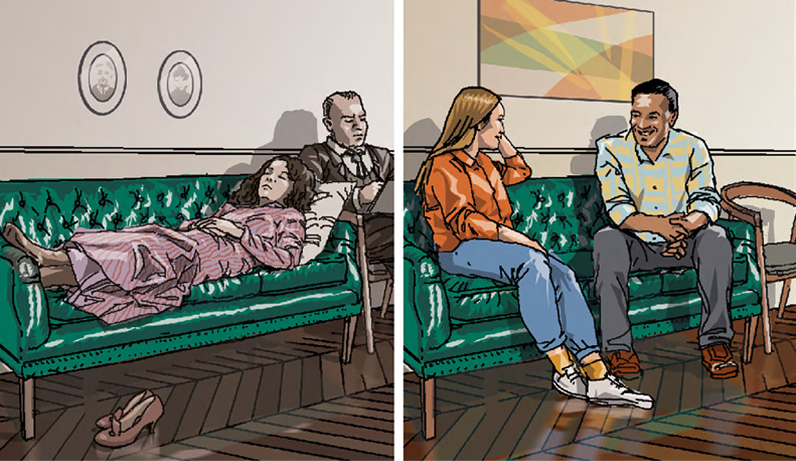

En se calquant sur les courants psycho-analytiques dominants de l’époque, on aurait sûrement décrit le soi de monsieur K. comme une « île » clairement isolée des autres individus, piloté par son soi intérieur, par des forces inconscientes et instinctives, des pulsions qu’il aurait fallu conscientiser et apprivoiser. C’est en tout cas ce qu’aurait dit Sigmund Freud. L’inconscient était considéré comme un élément « souterrain », comme l’a décrit Robert Stolorow, et comme un «récipient intrapsychique de tout ce que l’individu ne peut pas supporter». Si monsieur K. avait voulu connaître son soi, il aurait dû entreprendre une grande expédition à l’intérieur de lui-même, jusque dans les profondeurs de son être. Freud en a d’ailleurs fait une métaphore intéressante : il l’a appelée le modèle archéologique.

Depuis, les psychologues psycho-analytiques ont remis en question cette ancienne conception de l’inconscient. Ils estiment aujourd’hui que l’individu n’est pas menacé par des pulsions sombres, mais mû par des tendances intrinsèques au développement et à l’évolution. Pour Heiner Keupp, créer son identité, c’est parvenir à un équilibre entre son intérieur subjectif et le monde extérieur, la société. Stephen Mitchell, Jessica Benjamin et d’autres scientifiques sont arrivés à la conclusion suivante : « Créer son identité n’est pas juste un acte dont on décide soi-même. L’identité résulte en grande partie des interactions avec autrui et reste donc étonnamment flexible, et capable d’évoluer. »

En psychologie, on parle du courant relationnel ou intersubjectif. Selon les rôles professionnels de monsieur K., le(s) rôle(s) qu’il avait au sein de sa famille et ses autres relations, de nouveaux aspects de sa personnalité auraient été visibles, voire se seraient formés. Les actions interpersonnelles sont surtout déterminées par des facettes inconscientes des personnalités qui interagissent. Il en résulte un autre élément entre ces personnes, observable et, surtout, interprétable par les personnes concernées.

Le constat qu’on en retire n’est pas quelque chose qui a toujours été là, qui était caché et qu’on a mis en lumière. La signification des expériences inconscientes n’est pas découverte, mais créée ou construite par le langage. Les interlocuteurs ont une fonction fascinante : celle de permettre à l’autre de faire des expériences importantes pour son estime de soi.

Il est clair qu’aujourd’hui encore, selon ses objectifs, « entre- prendre une grande expédition à l’intérieur de soi-même » peut être utile et important. Le nouveau paradigme offre toutefois des perspectives et des chances intéressantes, surtout pour les sujets psychologiques du quotidien, tels que le choix d’un métier. Je pense que ça aurait plu à monsieur K.

Êtes-vous curieux d’en savoir plus sur Mission Team et avez-vous des questions ?

Êtes-vous prêt à transformer votre équipe avec un atelier exceptionnel

© 2025 Mission Team, Inc. All rights reserved.